Übereinstimmend mit den Gedanken der Aufklärung wird unterstellt, dass die Vernunft über ein Moral- und Gerechtigkeitsempfinden verfügt, welches es jedem mündigen Bürger gestattet, die Grenzen zwischen moralischem und unmoralischem Verhalten gegenüber fühlenden Wesen selbst zu erkennen. Die Vorstellung hiervon hat sich in den vergangenen 250 Jahren fortentwickelt und verbessert. Heute ist bekannt, dass wir uns imaginativ in das betroffene Tier «verwandeln» müssen. Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Tierart helfen dabei, lassen für sich alleine jedoch keine moralischen Schlussfolgerungen zu; erst wenn sie in das Moralempfinden eingespeist werden, entsteht dort im Zusammenspiel mit den eigenen Wertsetzungen eine Vorstellung vom Wohlbefinden des Gegenübers und darauf aufbauend eine sinnvolle ethische Forderung. Das so geprüfte Ungerechtigkeitsgefühl sollte die Grenze der Nutzung definieren.

Und die Pflanzen?

Während Tiere sich in einer Weise verhalten, die von individueller Lernfähigkeit profitiert, ist nicht klar, ob und wie Pflanzen aus individueller Lernfähigkeit einen Nutzen ziehen können. Um Pflanzen mit moralischem Respekt zu begegnen, ist es allerdings gar nicht erforderlich, ihnen ein Bewusstsein zu unterstellen. Unsere Vernunft ist ohnehin geneigt, alles zu beschützen, was wir wertschätzen.

Jörg Luy hat ein Doppelstudium Philosophie und Tiermedizin absolviert. Nach der Promotion bekleidete er von 2004 bis 2010 an der Freien Universität Berlin die «Juniorprofessur für Tierschutz und Ethik». Das dortige Institut für Tierschutz und Tierverhalten leitete er bis zur Gründung seines eigenen Forschungs- und Beratungsinstituts für Tier- und Umweltethik im Jahr 2013.

(Stand 2017)

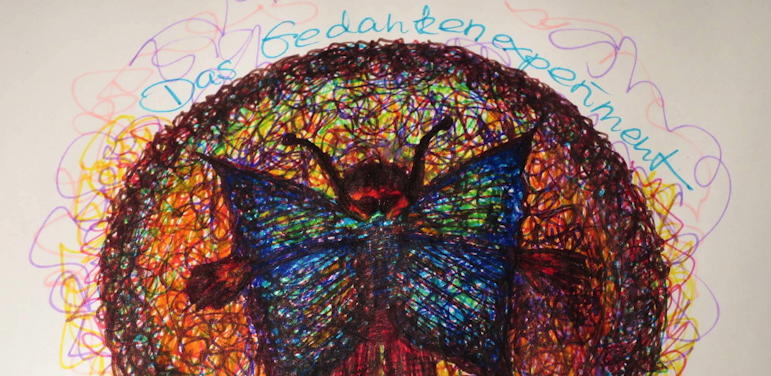

The idea of being turned into the animal in question and of a fair deal with this animal

In compliance with the European Enlightenment we assume that human reason disposes of a sense of morality and justice which enables each responsible citizen to recognise by oneself the line between moral and non-moral conduct towards sentient beings. This idea has been developed and improved in the past 250 years. Today we know that we have to imagine ourselves to be turned into the animal in question. Scientific knowledge about the species is helpful in this process, but does not imply moral conclusions on its own terms. Only when science is “fed“ to our sense of morality, interacting with our personal value patterns, an idea of the well-being of our counterpart will originate, and based hereon a reasonable ethical imperative. Examined in this enlightened way, our feeling of injustice should define the limit of use.

What about plants?

While animals behave in a way that profits from an individual learning ability, it is unclear if and how plants could benefit from such capability. It is however not necessary to assume any consciousness in plants in order to treat them with moral respect. Our reason tends to protect what we appreciate.

Jörg Luy studied philosophy and veterinary medicine. From 2004 until 2010 he was junior professor for animal welfare and ethics at the Freie Universität of Berlin where he directed the institute for animal welfare and animal behaviour until he founded his own institute for animal and ecological ethics in 2013.

(Last update 2017)

zurück zum Buch

back to the book

Tiere nutzen?

Use animals?

Autoren in der Reihenfolge im Buch · Authors in the order they appear in the book

Vorwort / Preface

Philipp von Gall

Heinz Emmenegger

Stefan-Andreas Johnigk

Peter Jossi

Markus Ritter

Andreas Tilk

Helmut Bartussek

Rolf Schatz

Nadia Brodmann

Andrea Meisser

Rolf Frischknecht

Claudia Kistler

Daniela Brunner

Janet Strahl

Jörg Luy

Bernhard Trachsel

Rudolf Winkelmayer

Sigrid Lüber

Yves Zenger

Emily Patterson-Kane

Helmut Ziegler

Billo Heinzpeter Studer

Klaus Petrus

Antoine F. Goetschel

Phil Brooke

Thomas Gröbly

Joyce D’Silva

Doris Brunner

Renato Pichler

Erich Gysling

Jonathan Balcombe

Björn Hayer

Stijn Bruers

Lena Lindström

Anton Rotzetter

Christa Blanke

Tanja Busse

Diana Soldo

Nachwort / Epilogue